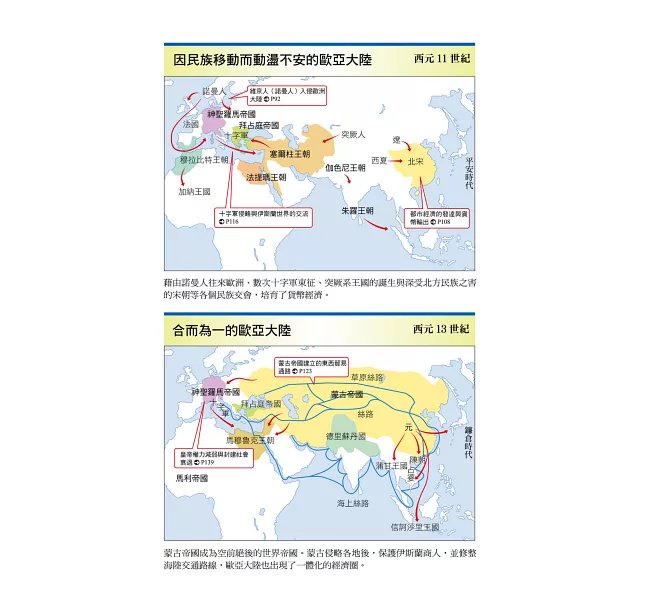

進入到第二章之後,可以看到白銀開始在全世界流通,通過維京人、伊斯蘭世界、十字軍東征、蒙古帝國、神聖羅馬帝國,使得白銀最終成為東西方世界共通的貨幣標準。

伊斯蘭世界與大唐帝國的繁榮

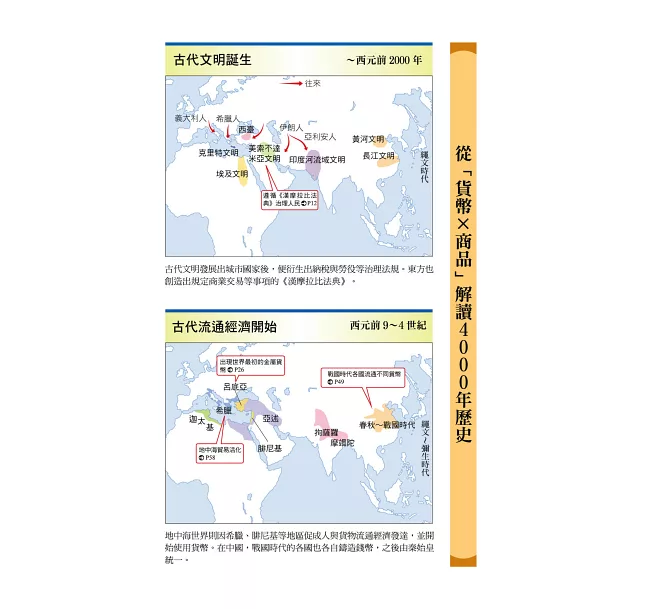

西元八世紀,伊斯蘭世界實現了穆斯林式平等。隨著伊斯蘭帝國擴張,經濟圈也跟著擴大,各種人與貨物往來交錯。東亞則建立了像唐朝進貢的冊封體制。

關於伊斯蘭的部分,對於從小在台灣生長的OT而言是相對陌生的世界。因此第十二小節描述的伊斯蘭世界的經濟,特別引人入勝。伊斯蘭世界從西元七世紀起,藉由穆罕默德串立的伊斯蘭教,從阿拉伯半島的伊朗擴張到伊比利半島、大馬士革、巴格達,到十世紀後移往埃及的開羅。十九世紀後風行的民族主義,或許在這個時帶便已開始在無意識中萌芽。

伊斯蘭第果版圖廣大,其中東方與西方使用的貨幣形成對比。東方以過去波斯帝國所在的東伊斯蘭世界為中心,使用銀幣;另一方便,東地中海沿岸地區受到拜占庭帝國的強烈影響,從這一代到敘利亞、埃及乃至紅海到印度洋間的西伊斯蘭世界,使用金幣。

伊斯蘭世界的網路在這個時帶作者以巴格達為中心化分為四條。

第一條像東北延伸,穿過伊朗北部進入中亞,接著在繼續往東北方前進,抵達北亞(蒙古高原)。像東直線前進的則是人稱的「絲路」,可由敦煌前往長安。由中亞南下,穿過阿富汗及興都庫什山脈,便能抵達印度,這些路線自古就是將印度的寶石、香辛料與中國的捐布運送至西方的道路。

第二條路線向東南方延伸,沿著底格里斯河與幼發拉底河順流而下,進入波斯灣。在這裡,路徑一分為二,其中一條通過阿拉伯半島南部,抵達非洲東岸。另一條則是海路,像東方通過印度、錫蘭(斯里蘭卡),抵達東南亞與中國。這條路線也是自古便開始利用的交通要道。非洲東岸建立的海港都市同時也是後來引導葡萄牙航海家達伽馬(Vasco da Gama)前往印度的重要地點。

第三條路線穿過非洲大陸,像西通過北非,分為由突尼西亞附近向東南穿過薩哈拉抵達蘇丹,以及取道摩洛哥同樣前往蘇丹的不同路線。

第四條則是向西北延伸,前往俄羅斯,拜占庭與南歐的路線。

從這四條路線可以知道這個時代的伊斯蘭通商網路已經很發達,而上述所列出的地點,如今有些地方可能是經濟上面較為落後的地區,但曾經也是輝煌的帝國的一部分。因此不難想像民族主義所賦予這些國家曾經擁有的驕傲。

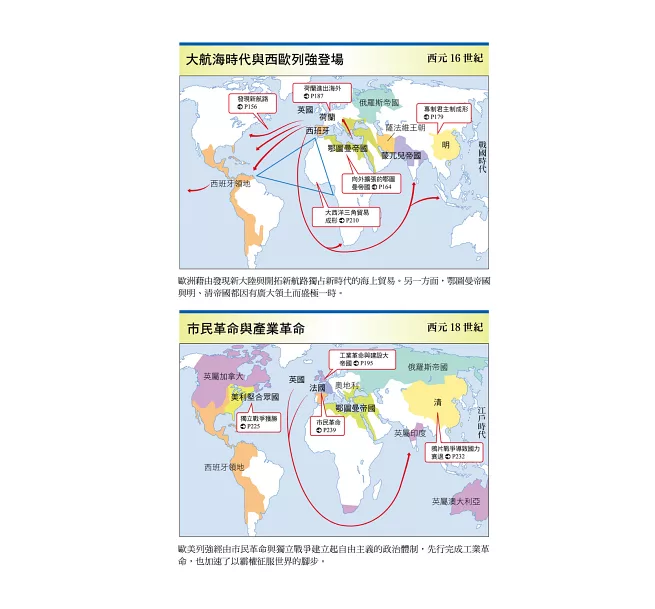

因民族移動而動盪不安的歐亞大陸

藉由諾曼人來往歐洲、數次十字軍東征、突厥系王國的誕生與深受北方民族之害的宋朝等各民族交會,培育了貨幣經濟。

從西元九世紀至十世紀,在北歐與東歐發現的貨幣中,以迪拉姆銀幣佔絕大多數,證明維京人將毛皮與奴隸「輸出」至伊斯蘭世界時,向貿易對象要求以銀幣為支付代價。原本由西至東的貨幣流動方向在當時轉為由南至北,這是商業市場的一大變化。

作者在第十一節最後對於維京人為何消失,判斷可能是基督教在斯堪地那維亞半島落地生根:『這代表北歐成為歐洲(基督教世界)的一部分,人們不再保有維京人時代的觀念,不再認為北歐與西歐或伊斯蘭屬於不同的經濟圈。』

在第十三節中,作者深入說明宋朝基礎於漢、魏晉南北朝、隋、唐、五代十國,所發展出來的高度經濟實力,包含農業生產力的提升、都市發展、稅法的改良、匯票與紙幣的使用、絹織等手工藝品的發達,都是這個時帶繁榮的佐證。特別是紙幣需要政府的保證與背書,否則無法流通。歐洲直到十七~十八世紀才發行紙幣,相較之下,中國經濟領先歐洲多達五百年以上。

在第十四節作者描述了「十字軍經濟學」。十字軍的旅程充滿「掠奪」,風評甚差。作者提到『歷史上常強調十字軍出征的目的是奪回耶路撒冷,拯救因領地被伊斯蘭教徒與土耳其人佔領而艱困辛勞的基督徒。在學者間則有另一個說法,認為支援拜占庭帝國才是十字軍東征的主要目的,解放耶路撒冷只是其次』。

132頁介紹了中世紀歐洲形成的貨幣體系,到了西元十三世紀,也就是十字軍東征的後半期,歐洲開始大肆鑄造高額金幣。十字軍的遠征雖是『戰爭』,但同時也讓伊斯蘭世界與歐洲世界的經濟文化交流更加密切。

合而為一的歐亞大陸

蒙古帝國成為空前絕後的世界帝國。蒙古侵略各地後,保護伊斯蘭商人,並修整海陸交通路線,歐亞大陸也出現了一體化的經濟圈。在蒙古帝國的時代,白銀體制傳至東方,使得過去以銅幣為主流的中國開始儲存白銀。到了明代,中國漸漸轉為白銀本位制。

在第十七節中,作者認為「神聖羅馬帝國」代表的就是德國,而神聖羅馬帝國在拿破崙戰爭中滅亡。據傳,西元十世紀前後,德國共擁有多達一百六時各貨幣鑄造所,反映了德國分裂的現象。在十六世紀後,當時屬於神聖羅馬帝國的波希米亞(現在的捷克)鑄造出體積較大、品質佳的塔勒銀幣,成為後來歐洲各地貿易使用的基準通貨。

OTORI

5/26/2019