《西方金融如何改寫中國現代史》一書作者李弘,畢業於清華五道口金融學院與英國劍橋大學歷史系,為資深銀行人士,同時也是專欄作家;她曾任中國國際金融公司顧問、首席戰略官、董事總經理。

從作者的學經歷以及年齡來看,應該就是中共改革開放後首批海歸的菁英份子。從本書中不僅可以拜讀作者以自身的專業剖析中國自明朝起與西方在國家金融策略上的分野進而造成國力富強的差距外,同時也隱約可以感受到作者感慨於中國近五百年來落後於西方社會發展的那份民族情懷。

從作者的學經歷以及年齡來看,應該就是中共改革開放後首批海歸的菁英份子。從本書中不僅可以拜讀作者以自身的專業剖析中國自明朝起與西方在國家金融策略上的分野進而造成國力富強的差距外,同時也隱約可以感受到作者感慨於中國近五百年來落後於西方社會發展的那份民族情懷。

本書的副標題是「從萬曆皇帝開始,白銀、黃金、貨幣、財政如何形成今天的我們」,作者挑選從明朝萬曆皇帝開始撰寫本書,除了是因為萬曆皇帝雖然在中國歷史上是個亡國的皇帝,同時卻也是當時世界上擁有最多白銀的帝國國君;不僅如此,相對於當時英國的伊莉莎白一世女皇,兩個國家因為選擇的金融策略不同,而從此走上了國家發展不同的道路。

本書中很大的一個重點是在描寫英格蘭銀行的誕生如何為英國注入生命力,陸續贏得西班牙以及法國戰爭,團結國王與一般人民的士氣,讓國家的生存及利益可以更緊密的結合在一起。然而當大清帝國走到末路時,李鴻章等人如何借鏡英國的金融發展從而想打造出屬於大清帝國的金融體系卻功敗垂成。

除了英格蘭銀行外,OT覺得在描述國民政府如何「廢兩改元」,建立了中國近代真正的金融體系,而又如何因為貪婪而讓蔣介石丟了中國大陸的這段歷史,更是台灣教科書沒有提及的精采片段,可讀性很高!不過可惜的是對於中共貨幣改革的部分,僅少少的描述如何成功這段「奇蹟」,對於曾經改革失敗的歷史錯誤卻隻字未提。

最後,關於近代資本社會的形塑,也就是晚近我們所看到的現代金融架構,這如何讓美國從二戰後取代英國成為世界霸主的「布列頓森林會議」,凱因斯如何思考重建世界的財金秩序,也是很有趣的一個章節。

此外在以往教科書中或是新聞中或多或少提及的英國東印度公司、荷蘭西印度公司、匯豐銀行、上海銀行、中國銀行、葛林斯潘、中央銀行、美聯儲,在本書中都有詳細的介紹其歷史淵源以及對於金融世界的實質影響。

推薦閱讀本書,不僅可以增進金融知識,同時也可以品味作者對於中華民族如何在大時代的浪潮中蛻載浮載沉的情懷。

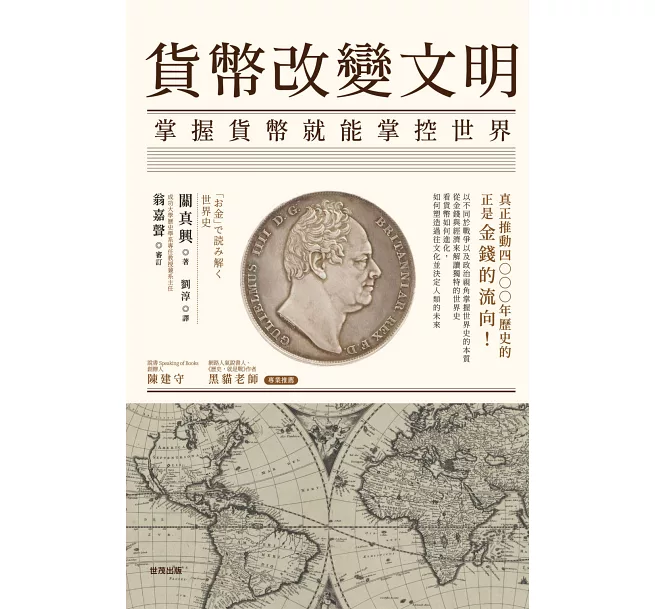

本書圖片取自:https://www.books.com.tw/products/0010712463

OTORI

6/12/2019