2019年在「航太與科技」的發展有許多重大進展,不過OT只挑選其中幾則跟各位朋友分享,大多還是緊扣著世界局勢的變遷以及環保等議題;像是特斯拉工廠在上海落成,不僅標誌著電動車將以更快的速度普及,也意味在中美貿易磨擦的情境下,中共進一步的改革開放如市場準入,雖然牛步卻也緩步前行。

【航太與科技】

7. 觀測黑洞

8. Beyond Meat上市

9. 金星大氣曾經類似地球

10. 737 MAX 停飛

11. SpaceX的星鏈(Starlink)計劃

12. 特斯拉超級工廠落滬

2019年對於Elon Musk來說,應該是橫掃陰霾的一年。只花了9個月就落成的特斯拉上海超級工廠,在2019年12月正式計入量產,打破外界傳言特斯拉無法大量量產的懷疑;六個月內由股價最低點215美元,上漲到430元,整整翻了一倍。市值在2020年初站到800億美元,超過GM加上Ford兩間老牌汽車公司的市值。

在上海工廠主要量產的面對大陸客戶的Model 3,將來有望將價格控制在20萬人民幣左右。這不僅將讓電動車更為普及,同時也將讓傳統燃油車廠倍感威脅而加速轉型。上海工廠將來也將面對海外市場。這個消息也是中美貿易摩擦中一個中共開放市場准入的典型標竿。

參考資料:

【航太與科技】

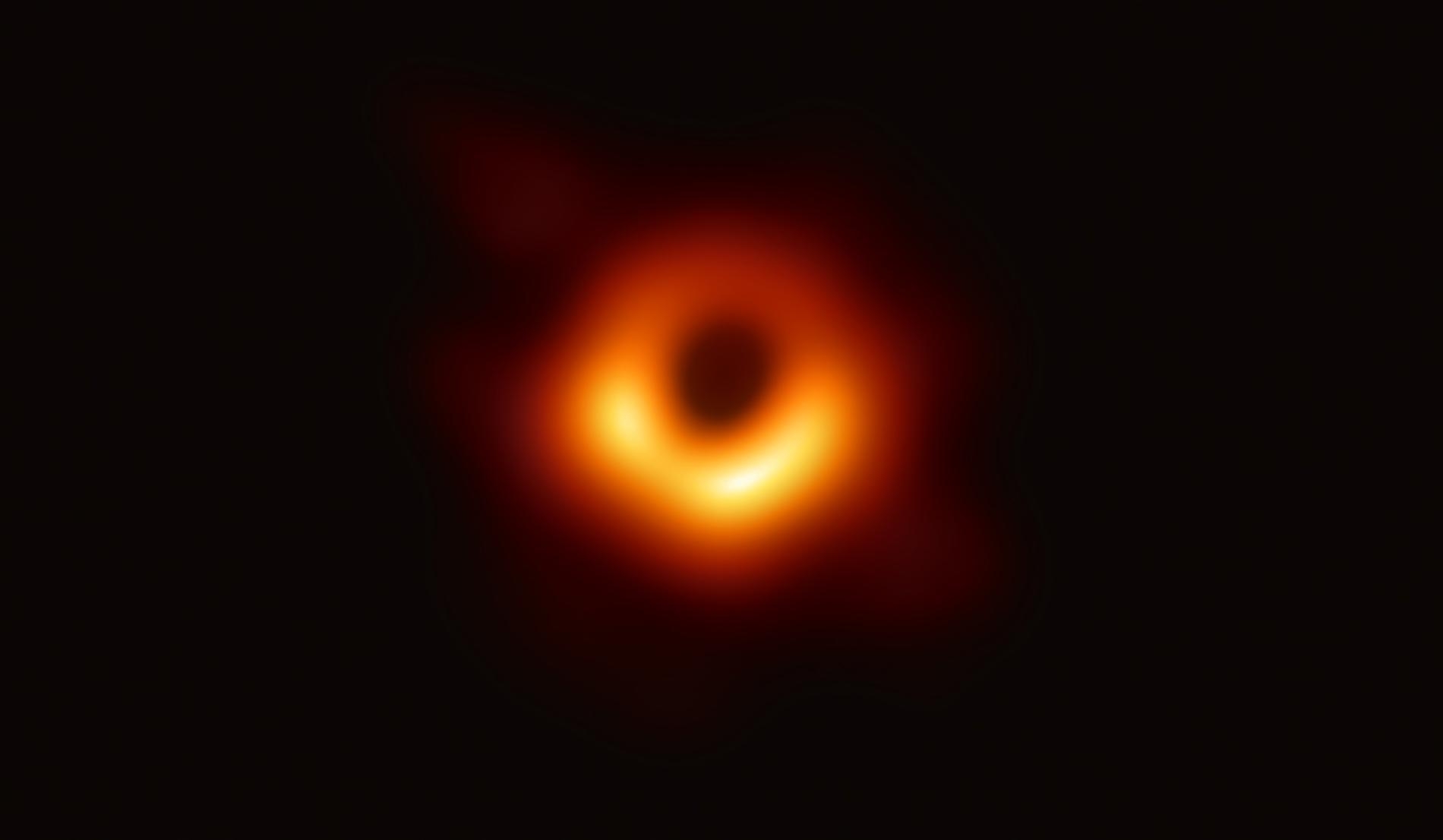

7. 觀測黑洞

2019年4月人類第一次取得黑洞的剪影。這個工程困難之處,在於黑洞能夠捕捉一切東西,包括光在內。這次是利用世界克地的天文台望遠鏡組成的陣列望遠鏡,地點從夏威夷到南極,相當於直徑約地球大小,使用短波無線電觀測。這次觀測的目標,是位於5000萬光年外橢圓形星系M87的黑洞。

透過這一次的合作,串連世界各地的天文台,意味著世界天文資源跨國界的無縫整合,獨立於紛擾的政治嚷嚷。

透過這一次的合作,串連世界各地的天文台,意味著世界天文資源跨國界的無縫整合,獨立於紛擾的政治嚷嚷。

8. Beyond Meat上市

2019年5月份在納斯達克上市的Beyond Meat是一間做純素肉的食品公司,上市首日就上漲163%。這間公司特別之處,在於使用大豆做出的超長纖維,比起傳統用蕈類做成的素肉,口感更貼近於真實的肉類。這也有助於減少人類對於酪農業的依賴,估計溫室氣體排放量可減少90%,能耗降低46%;對水資源短缺的影響可減少99%,對土地利用的影響減少93%。

9. 金星大氣曾經類似地球

根據歐洲行星協會(Europlanet Society)在2019年九月份的一篇研究報告,金星曾經跟地球一樣,在3億年前是可居住的環境,而不是像是我們現在所知的,她純粹只是個過熱的星球。以往人類在探索可居住的星球時,覺得兩個鄰居是最有可能的所在:金星及火星;而金星太熱,火星則太冷。這個研究打破以往的認知,金星是因為氣候變化,導致大量的溫室氣體噴發到大氣,才使得金星表面溫度達到462度攝氏度。這麼說,金星以前曾存在生命嗎?

這個研究其實很殘酷地告訴我們另外一個事實,如果我們不好好珍惜我們現在居住的地球,任憑溫室氣體無限度的製造,我們將留下一個可能類似金星的地球給我們後代子孫。

10. 737 MAX 停飛

737 MAX的停飛不僅是航太工業的一大事件,同時也影響著國際經貿,波音將近佔有美國0.5% GDP,聘僱近15萬人。飛機製造是屬於世界級的寡頭行業,波音的唯一競爭者是法國的空中巴士。美國總統川普在造訪其他國家時,往往撮合波音的訂單是行程中常見的安排。在2019年連續摔了兩架737 MAX之後,波音終於承認攻角感測器故障或機動特性增強系統設計有問題導致飛機在起飛階段失事。

10月份波音的復飛申請被FAA駁回後,無異給波音再一次重擊。

10月份波音的復飛申請被FAA駁回後,無異給波音再一次重擊。

11. SpaceX的星鏈(Starlink)計劃

鋼鐵人馬斯克(Elon Musk)的SpaceX預計發射40,000顆小型衛星到太空中的近地軌道(約550公里),2019年11月已經先發射了60顆到290公里處。這些小型衛星可以覆蓋在地球上空,作為通訊使用,例如5G通訊。這樣可以讓整個地球都可以沒有死角的覆蓋到。但是這個計劃對於天文學家來說可能會是一場災難,因為在長期觀測天體時,會發現異常的光點像是被汙點曝光的底片般,做出失敗的觀測。

不過這也表示人類進入新的一場資源爭奪戰:從地表進入到太空,因為還沒有清楚的法規規範,所以很野蠻地說,搶占太空資源已經變成先搶先贏佔地為王的遊戲。

本圖取自:https://www.dw.com

12. 特斯拉超級工廠落滬

2019年對於Elon Musk來說,應該是橫掃陰霾的一年。只花了9個月就落成的特斯拉上海超級工廠,在2019年12月正式計入量產,打破外界傳言特斯拉無法大量量產的懷疑;六個月內由股價最低點215美元,上漲到430元,整整翻了一倍。市值在2020年初站到800億美元,超過GM加上Ford兩間老牌汽車公司的市值。

在上海工廠主要量產的面對大陸客戶的Model 3,將來有望將價格控制在20萬人民幣左右。這不僅將讓電動車更為普及,同時也將讓傳統燃油車廠倍感威脅而加速轉型。上海工廠將來也將面對海外市場。這個消息也是中美貿易摩擦中一個中共開放市場准入的典型標竿。

本圖取自:https://www.dw.com

參考資料:

- Snapshot of the black hole

- 人類首次拍到黑洞,到底看到了什麼?

- Venus may have been 'Earth-like' until climate disaster

- Boeing and FAA at fault over 737 MAX certification — report

- 2019年波音737 MAX停飛事件

- 素肉第一股Beyond Meat(BYND.US)上市首日大漲163%,或將推動食品領域變革

- 〈財經週報-綠色食尚〉高科技素肉 量產還要再等等

- https://www.beyondmeat.com

- SpaceX's Starlink satellites: 7 questions for Elon Musk

- Tesla's China gigafactory delivers first Model 3 in less than a year

OTORI

28/01/2020